高毅资产卓利伟:从需求变化到供给创新,消费行业的结构性分析

来源:作者:

创建时间:Fri May 09 00:00:00 CST 2025

3月,高毅资产合伙人、首席研究官卓利伟在高毅资产投资报告会上,发表了题为《消费行业的结构性分析》的主题演讲。

卓利伟通过宏观框架和微观案例的分享,深度复盘了消费行业过去几年的变化与创新,并分享了未来消费行业的投资逻辑变化。他认为,经过过去几年持续的积累与创新,中国消费行业已发生很多重要的新变化,中国将是消费规模与生产规模并重的独特经济体。需求分层、技术迭代、产品创新、国产品牌崛起、情绪价值需求显著提升、供应链深度整合与渠道重构,正在形成消费者需求变化、产品创新与管理创新的持续演化。

卓利伟指出,这其中有很多投资机会,但投资者要跳出“升级”还是“降级”的二元叙事,在“分级”中捕捉结构替代与产品创新,这个过程中已有部分最优秀的企业正在构建持续进阶的系统能力。

以下是根据卓利伟演讲整理的部分摘要:

今天分享的内容是消费行业的结构性分析,副标题是“需求变化与技术进步驱动产品创新与管理创新”,消费行业过去几年在管理和产品上有着很多非常有意思的创新。

我的分享分两个部分,第一部分从宏观自上而下的角度讲几点重要的观察;第二部分主要分享多个行业发生重要变化的逻辑。

01

宏观观察

1.“三期叠加”的中国终将成为消费与生产并重的独特经济体

长期来看,人口总量和结构的变化深刻影响了消费大盘,部分子行业跟人口总量高度相关,部分则跟人口结构高度相关。老龄化、少子化、家庭小型化使得不同消费品类有着不一样的发展逻辑;我国劳动力人口下降较为缓慢,产品制造、产品创新上,工程师、产品经理等人力资源红利长期仍非常强劲。

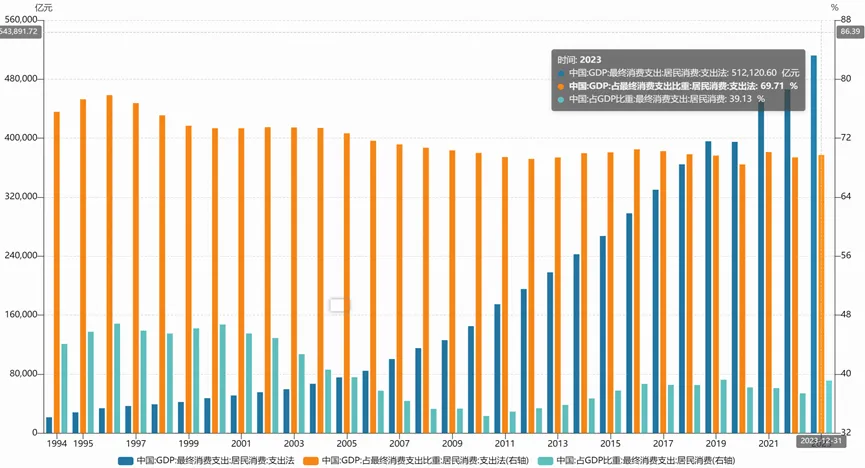

从长期来看,中国终将进入消费型社会。宏观数据显示,截至2023年底,居民家庭消费支出在GDP占比不到40%,近年开始呈现上升态势,这个上升趋势可能会持续较长时间,但方向总体是向上的。这背后一个重要的原因在于,不动产在家庭资产配置权重中显著降低,对消费支出与其他投资的挤出效应将逐渐减弱,同时,准现金资产规模持续上升。

数据来源:世界银行

中国是高储蓄国家,过去5年居民储蓄存款从90多万亿上升到近160万亿(尽管有分布不均的问题),在过去几年经济相对不景气的环境中,居民家庭整体的资产负债结构与现金流状况得以显著改善,这与上个世纪九十年代的日本有着非常本质的区别。

另外,非常值得一提的是,未来几年房地产交易中二手房的占比将持续提升,不同于新房的买卖(交易额有相当大比例是土地出让金及税收),二手房的交易是买卖方家庭之间的资产转移,并不减少家庭部门总体的现金流。我们认为当前居民消费意愿不足的主要原因是对长期保障有所顾虑、收入与资产价格预期偏弱,如果有更为积极的宏观政策与公共保障的提高、或者经济自然见底后的有效复苏,消费者信心偏弱的问题有望得以改善。

此外,随着人口结构性变化(Z世代人群成为消费主力而中老年相对富有),生活方式和社会思潮发生了非常大的变化,这些变化也深刻影响了需求结构的改变。中国进入城市化时间不长,二三线城市有非常多的线下商业物业形成也就是近十几年的事,与此高度相关的连锁业态也是这几年才发展起来。可能除了一二线大城市,其他地区城市化的生活方式才刚开始不长时间。

在一个自媒体、互联网高度发达的流量时代,全球年轻人的心态更为趋同,普遍存在焦虑等负面情绪与注意力碎片化的情形,这催生了很多新的情绪价值类消费品的需求增长。生活方式的变化促使消费场景发生迁移,个人生活轨迹更多呈现跨场景和多场景的特点,为消费品的产品创新也带来很有意思的变化。正如哈佛商学院教授克莱顿·克里斯坦森曾经说过,消费者购买产品或服务不是因为他们属于某个群体或具有某些特征,而是因为他们在特定场景下需要完成的某个动作。

中国市场结构的独特性决定了商业模式演变路径的不同。我们既是最大的生产大国,也是第二大消费大国(从数量来说是第一大),还是第二大融资大国(如果没有非常发达的一二级资本市场,很多产业不可能发展起来)。这三个特点同时成立的,全球只有中国。同时,当下的中国处于工业化、互联网化与智能化的三期叠加,商业模式演变过程独具特色,如多品类多品牌、产品与渠道高度融合的纵横一体化的商业模式,兼具大规模交付与快速迭代的产业演进方式在其他国家都非常少有,这些特征决定了中国更可能诞生市值规模更大的消费公司。

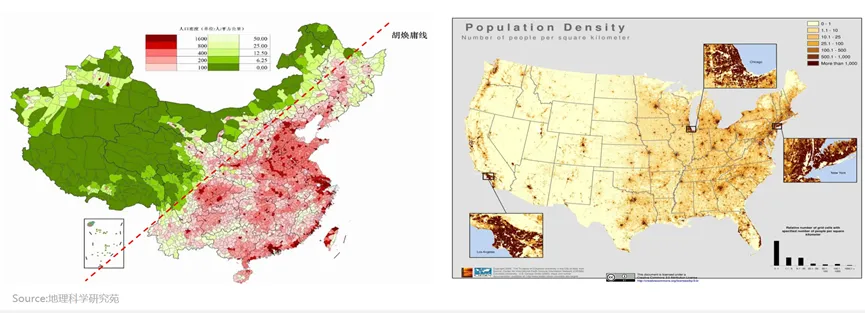

2.技术进步推动商业模式的纵横一体化与管理创新

从地理结构、人口分布与产业集群来看,美国的消费与零售行业呈四、五个区域中心的分布式形态,他们的产品公司和渠道零售公司通常是分离的。而中国的人口、产业集群的分布是以“胡焕庸线”右下方的半圆形状,这种兼具规模与密度的形态非常有利于产品与类直营渠道的垂直一体化、多品牌多品类横向一体化的商业模式,既有利于从生产到全渠道零售的快速反应与产品迭代,又有利于规模化运营边际利润的提高。

我们发现在很多消费服务子行业中持续出现这些一体化的优秀的大公司。从产品研发、供应链管理到流程管控、前台销售与用户分析的全渠道的数字化能力,也使得企业在多矩阵制事业部、大规模员工流程管控与KPI的结合等方面可以实现更有效的管理。这是技术进步帮助企业实现对管理难度与管理幅度的突破。

企业可以通过高度发达的电子支付、智能手机的LBS(Location Based Service基于位置的服务)信息等技术基础设施,深入分析消费者行为数据,而欧美以现金或信用卡支付为主的交易模式则难以实现非常完整与准确的数据闭环。基于此,中国各个品类通过直营或类直营方式(很多子行业的加盟模式已经基本实现实质上的类直营),实现货品流转与流量运营的精准操控,比如品牌商可以通过线上流量引导消费者实现线下交付,通过消费券补贴等方式,优化门店运营模型,做低门店盈利能力的方差、提高门店盈利的确定性与百分比,以此进一步提高门店规模能力并获得更大的市场份额。

另一方面,非常有意思的一个现象是,自媒体自身的“病毒式传播”特征与互联网平台算法推荐的流量机制,客观上放大了产品、品牌、企业家人设等因素的公众认知差异,从而使得在某些阶段不同产品动销情况的更大的方差,一些现象级的产品的销售爬坡期可能更短、销售峰值可能更高,这是过去的传统传播与产品宣发方式几乎无法做到的。这一方面可能促进行业集中度的提升,但同时又可能加剧了终端动销的波动。这也是技术基础设施的完善与品牌营销新方法共同推动的一种新变化,我们在研究中也需要特别注意。

从长期看,无论从企业系统能力的进化还是消费者对产品与品牌的认知上,技术进步都将相当程度上放大企业综合实力的差异,并加速同一行业中的公司分化,甚至会加速行业头部企业的分化。技术进步是一种杠杆。

02

产业观察与案例

1.消费是升级、降级、分级并存

很多品类总量高增长变得困难,但是结构的增长或结构的替代还会持续发生。这两年大家反复说消费到底是升级、降级还是分级?我认为是同时存在的。有的领域看起来是升级,实际可能是降级;有的领域看起来是降级,实际上是分级。在同一个消费者身上,既有降级的品类也有升级的品类;在同一种产品或品类上,对有些消费者来说是降级、而对另一部分消费者来说可能是升级。

在经济高增长时期结束之后,比如我们分析日本1990年代之后的消费市场可以发现,有更多虚荣属性、且没有给消费者带来有效价值的品类,普遍呈现降级的趋势。而跟人的健康、安全、自我价值相关,但又不需要花很多钱的品类,普遍呈现升级趋势。

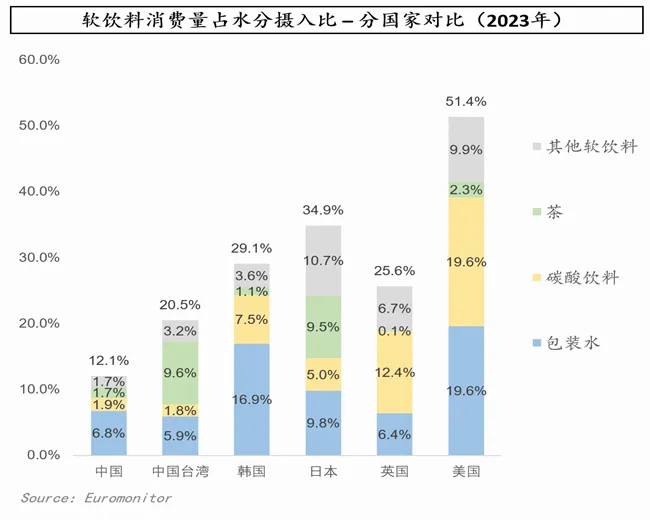

最典型的比如“水替”的饮料品类,一个人每天大概摄入2.2-2.5L水,中国选择包装饮料(矿泉水、茶饮等)的渗透率只有12%,远低于其它发达国家和地区。水替市场是典型的花钱很少的消费升级,当1.5元一瓶的矿泉水被2-2.5元的无糖茶或有糖茶替代,包装化的渗透率提高与产品结构升级两者的乘数效应,可能使得广义饮料的销售额有不错的自然增长。

2.国际品牌的“祛魅”vs国产品牌的中高端化

由于收入预期的相对较弱、国际高端消费品牌的溢价过高、消费者认知能力的普遍提高以及国产品牌在产品力的不断进步等多种原因,可以发现近几年一些国际高端消费品牌在中国的表现被逐渐“祛魅”,与此同时部分国产品牌在一些细分领域获得份额的提高,这在化妆品、运动服饰、珠宝首饰、耐用消费品等多个领域均有发生。

作为中国价值总量最大的耐用消费品,乘用车是一个非常典型的例子,40万元以上的高端汽车市场中,国产汽车品牌的份额反而明显高于国际品牌(根据交强险数据显示,2024年上险量前十名中国产品牌占据前两名,且是第三至第十名进口与合资品牌之和),这非常好地说明了国产品牌在产品、性能、技术水平、工业设计与审美上有了全面的进步,逐步蚕食与替代进口与合资品牌的份额。这个替代逻辑其实在大家电、小家电、智能手机等耐用品领域早已发生,现在开始持续扩展到更多的领域。

再比如,国产黄金首饰品牌的崛起也非常值得研究,这既体现了部分人的升级,也体现了部分人的降级。对比零售渠道的效率,个别国产品牌的坪效与店效逐渐超越国际高奢品牌。他们在产品上也做了很多微创新,比如采用中国传统工艺、增加中国传统文化元素,打破了消费者对传统黄金饰品审美偏弱的固有印象(但仍有货币属性的需求波动),契合了现代人的情绪价值需要,既吸引了部分消费者从其他传统金饰品牌迁移过来的升级需求,也满足了部分高净值人群从国际高奢品牌迁移过来的降级需求。

作为高度文化自信、高净值与中产家庭规模持续增长的、超大规模的统一大市场,我们相信国产品牌通过产品力的持续提升与差异化的产品创新,去挖掘新的结构性成长空间、抢占国际品牌市场份额的故事还会在很多领域发生。

3.工程师、设计师红利与供应链能力推动IP的工业化

得益于强大的软件工程师、设计师、产品经理等人力资源红利,强大的供应链快速迭代与规模化交付能力,以及全渠道零售的数字化运营能力,中国公司在泛IP产业的工业化领域也不断取得巨大的进步。

潮玩行业在过去是一个小众需求的小生意,如今得益于高效供应链与数字化新零售的结合,能够把艺术家的创意做成可以持续迭代、持续多次创新开发的大单品,把全球年轻人对抗信息过载时代的普遍焦虑的情绪价值做成一门较大的生意,突破了传统靠故事衍生的形象IP的边界;某龙头品牌公司在零售端的销售表现非常优秀,并且实现在欧美、东南亚、中国本土跨文化的销售火爆(海外的店效甚至是国内的几倍),这在过去的零售业态中几乎没有出现过。

其中有意思的是,中国供应链能力除了工程师红利之外,在工业设计与审美能力上也有非常显著的进步,我们注意到,中国过去10年在设计类的人才上也有很大的提升,国内每年新增约30万设计类毕业生以及每年约10万海归设计类专业人才,这也是很多领域中国产品在工业设计与审美能力持续提高的其中一个重要原因。

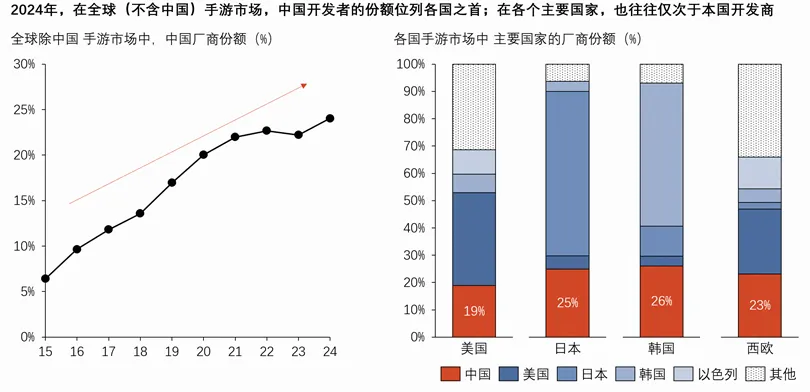

另外,内容IP领域,如中国的手游IP在全球市场份额也不断提高,中国供应商在韩国市场、西欧市场份额均达到1/4左右。在过去几年推出了几款有代表性、具备全球影响力的游戏后,打破了原来对手游的强文化属性的认知和限制,同样的故事在几部现象级的影视作品中也发生过。游戏产业是软件工程与内容IP高度结合的生意,中国公司在软件研发的持续投入与本土化IP的深入理解上不断积累与进步,内容产品的LTV(Life Time Value生命周期价值)持续提升。

数据来源:Sensortower, Data.ai

4.连锁服务业的渗透率与集中度有望进一步提升

服务消费的占比将持续提高,而我国连锁服务业的渗透率其实还较低。以连锁酒店行业为例,目前中国酒店行业渗透率只有30%多(一般以20个连锁店以上作为统计样本),远低于发达国家的70%左右。酒店连锁行业的签约重置周期一般是8-10年,而国内连锁酒店品牌的崛起也只有不到20年的时间,行业整合的时间周期相对较长。我们观察到,最优秀连锁酒店品牌的加盟商投资回收周期是3-4年(对比全社会平均投资回报,这已是非常好的生意)、而二流公司的投资回收周期是6-7年,随着时间的推移,加盟商逐步迁移到最优秀品牌的比例将不断提高,行业集中度也将持续提高。

过去20年是中国城市化与房地产化快速狂飙的时期,各个城市的商业中心与街区逐步形成与固定、商业物业总量快速提高。与此同时,快餐、茶饮与咖啡等泛餐饮连锁业态蓬勃发展、快速跑马圈地。一些优秀的龙头企业在门店选址规划、产品标准化与品控、供应链深度整合(核心原材料、加工设备、冷链等)、消费者洞察、作业流程标准化、线上线下流量运营等方面不断积累系统能力,在各个细分赛道逐渐跑出一些优秀的公司,不断优化门店UE(单位经济模型)与扩大门店规模。

改革开放四十多年以来,中国人的城市化的生活方式形成其实还是很短的历史,新的城市化生活方式(如休闲、社交、日常的小确幸等)会不断提升现代服务连锁的生意边界,最优秀公司的UE会有一个长期的自然增长的空间。

03

总结

尽管在过去几年的消费行业,无论是资本市场,还是实体经济的感受,都相对偏弱。但随着经济的逐渐复苏与新生活方式的养成与深入人心,无论是需求侧的结构增长与国产品牌替代,还是供给侧产品与管理模式的持续创新,我们认为在很多细分行业都有着非常丰富的投资机会。

中国不仅在工业与制造业极具竞争力与国际比较优势,作为消费总量全球第一、消费金额全球第二的超大市场,中国终将成为一个制造与消费并重的独特市场。与此同时,中国品牌出海与服务出海的空间也非常值得期待。

风险提示:本内容仅代表受访者于受访当时的分析、推测与判断,所依据信息和资料来源于公开渠道,不保证其准确性、充足性或完整性,相关信息仅供参考,不构成广告、销售要约,或交易任何证券、基金或投资产品的建议。本内容中引用的任何实体、品牌、商品等仅作为研究分析对象使用,不代表受访者及其所在机构的投资实例。市场有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文版权属于上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(简称“高毅资产”),未经高毅资产授权,任何机构和个人请勿以任何形式发表、转载、改编、摘录、引用。如转载使用,请与原创方微信订阅号“高毅资产管理”(ID: gyzcgl)联系,请注明来源及作者、请保留文章内容完整性、在标题及内容中请勿以任何形式曲解原意;如引用、改编、转述、分析等,请勿以任何形式曲解原意。